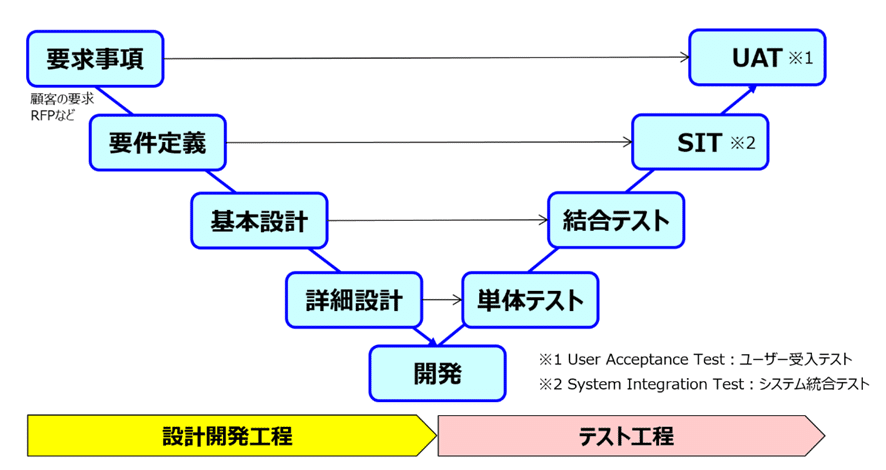

以前の記事で、物流システムの導入手法の基本についてご紹介させていただきました。その際、導入工程のはじまりにあたる要求事項工程(どのような業務を実現する必要があるのか)の良し悪しが、このあとの工程に大きく影響を与えると述べました。

今回はこの要求事項工程におけるチェックポイントについてご紹介したいと思います。システム導入手法の流れと基本的な内容については前回の記事を参照ください。

システム導入における要求事項工程とは、物流業務としてどういった条件が達成されないといけないのか、どういったシステムを作る必要があるのかを明確にする工程です。現状把握を行ったうえで、新運用でどういったことを実現するのかを決め、RFP(Request for Proposal:提案依頼書)の形にまとめることが多いです。

※開発を社外のシステムベンダーに委託する場合はRFPが一般的ですが、自社開発の場合は内部向けの要件整理資料となることもあります。

ではそのポイントについて大きく二点解説していきます。

【ポイント1】現状把握

新運用を考えるにあたって、今自分たちがどのような業務を行っているのかを体系的に整理し、把握しておくことが出発点となります。私の経験上、この部分がきっちり一覧化され、細部がドキュメントの形で整備されている会社さんは、そんなに多くはないという印象です。多くの場合、過去それらしき資料を作成したものの、抜け漏れがあったり、更新が追い付いてなかったり、最新の業務を把握しているのは各担当者というのが実情ではないでしょうか?

まず現状把握では以下の項目について整理します。

・物流概要:取扱商材や稼働状況、主要顧客などの基礎情報をまとめます。

・全体物流フロー:生産拠点(あるいは購入元)、物流拠点、配送先の構成とモノの流れ、大体のボリューム感をまとめます。

・業務フロー:現状業務を入庫/出庫/在庫/管理/その他付帯業務といった業務単位ごとに、どのような業務を行っているのかフロー図の形にまとめます。

・業務一覧:業務フローをもとに業務工程の一覧を作ります。工程ごとに業務内容、パターン分岐の有無、使用するシステム機能、帳票、データ、機器を整理します。システム機能一覧の要素もこの中に含めます。

・業務定義書:業務一覧の業務工程ごとに、その工程の業務ステップとステップごとの内容、注意事項や留意点などをさらに細かく規定します。

・システム概要図:基幹システム、WMS、TMS、機器、その他補助システム構成とつながり、連携方法などを図式化します。

・インターフェース一覧:各システム間でやり取りしているデータの種類、形式、連携方法、連携タイミング、項目を一覧で整理します。

・非機能一覧:システム利用数、オンライン性能、データ保持期間、トラブル時の保守運用体制などシステム機能以外の条件をまとめます。

以上が現状把握の項目です。外部コンサルタントと業務提携して現状を整理する場合は、資料作成をすべて任せてしまうとノウハウが社内に残らないため、コンサルタントは助言役にとどめ、自社で作成する形をお勧めします。

【ポイント2】システム導入の方針

現状把握の次は、システム導入の方針を固めます。システムを新たに導入するので、当然現状踏襲という形ではなく、物流に限らない自社の全体的な戦略や課題解消を加味してシステム導入の方針を決めていく必要があります。

例えば、DX化の推進にあたり、より汎用的なシステムにする・ERP(Enterprise Resource Planning:基幹業務システム)の刷新を控えているので、WMSもそれに対応できるように設計するといったことがあげられます。

また、現状各物流現場で起こっている問題を吸い上げ、新システムの切り替えに当たってそれらを解消していけるように内容を整理することも重要です。

以上の方針がある程度固まったら、その内容を加味して、現状把握で作成した各資料を新運用バージョンに焼き直しします。

システムの開発を社外のベンダーに依頼する場合は、複数社でのコンペを行ってから決めることが多いですが、このシステム導入の方針に対する+アルファの提案力(問題に対してこうすれば解決できるというシステムベンダー側からのアイデア提示)が選定基準の一つになります。

以上要求事項工程におけるポイントを大きく二点ご紹介しました。皆さんもこのポイントを参考に要求事項をまとめ、システム導入検討を進めてみてはいかがでしょうか。

(文責:渡辺)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★掲載された記事の内容を許可なく転載することはご遠慮ください。

ロジ・ソリューションでは、物流に関するいろいろなご支援をさせていただいております。何かお困りのことがありましたらぜひお声掛けください。(お問い合わせはこちら)

(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン/ばんばん通信第581号 2025年9月17日)