深刻なドライバー不足や燃料費の高騰といった問題に加え、国土交通省による「標準的な運賃」の活用推進など、荷主企業にも適正なコスト負担を求める社会的な要請が年々強まっています。こうした状況を受け、物流コストの適正化は、今や多くの企業にとって喫緊の経営課題となっています。

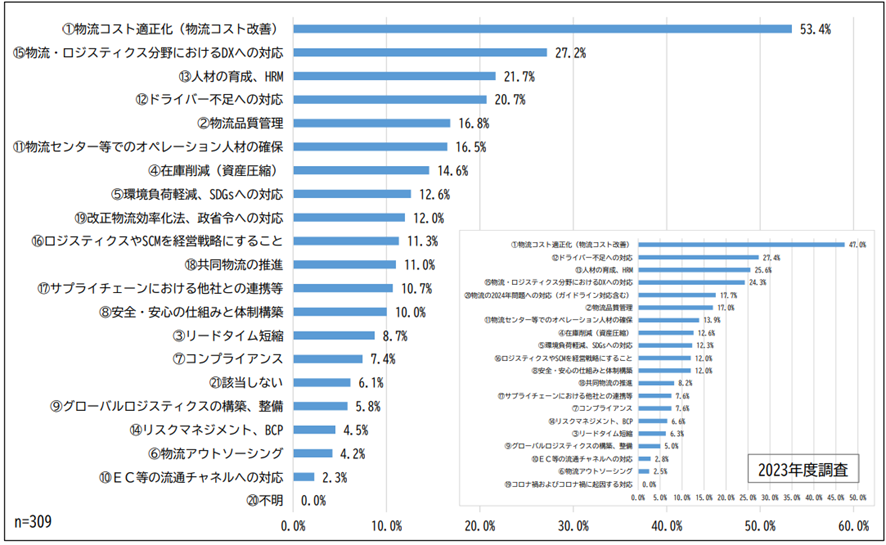

この状況を裏付けるように、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(JILS)が発表している「2024年度のロジスティクスやSCMを推進するうえでの課題のアンケート調査」では、“物流コスト適正化(物流コスト改善)”が回答した課題の中の1位で53.4%となり、前年の結果より6.4ポイントもアップしています。

そこで今回は、多くの企業が直面するこの物流コスト適正化の課題に対し、有効となるアプローチとその根本にある本質的な問題把握の重要性について、ご説明します。

ステップ1.現状把握とコストの見える化

最初におこなうべきは、自社の物流コストがどのような構造になっているのかの現状把握です。

まずは、物流コストを費目ごとに分解し、それぞれの構成を明らかにします。

※例として、基本の物流費目の4つで表現しています。

輸配送費: 幹線輸送や顧客への配送にかかる費用など

保管費: 倉庫の賃料や人件費など

荷役費: 入出庫やピッキング、梱包などにかかる費用など

管理費: 物流管理部門の人件費や情報システム利用料など

このように物流コスト構造を明らかにすることで、自社にとって最もインパクトの大きい改善ポイント、いわゆるボリュームゾーンがどこなのかを把握し、優先的に取り組むべき領域を明確にします。

ステップ2. 問題の構造化と仮説設定

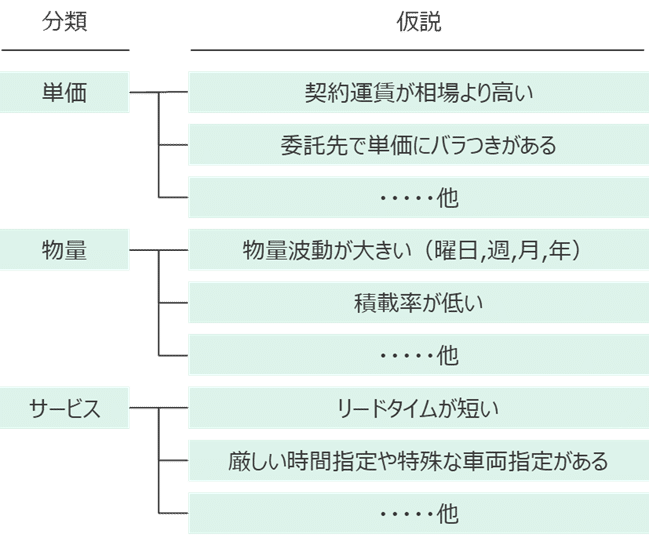

改善すべきボリュームゾーンが特定できたら、その中身をさらに深掘りし、なぜこの費目のコストが高いのか、その要因を構造化し考えられる仮説を抽出します。

たとえば、ボリュームゾーンが「輸配送費」であれば、以下のように分解して考えます。

実際のコスト削減の取り組みにおいては、検討範囲が広く、かつ時間やリソースは限られているため、やみくもに進めるのではなく、問題に対して考えられる要因を分解し整理することで、必要な情報収集や検証方法などに対して“あたり”をつけることが重要です。

ステップ3. 仮説検証によるデータでの裏付け

次に、前ステップで抽出した仮説が本当に正しいのかをデータに基づいて検証します。思い込みや勘に頼って施策を進めてしまうと、後戻りなどのリスクが伴います。たとえば、「契約運賃が相場より高いのではないか」という仮説に対しては、複数社から見積もりを取得し、単価を比較することで検証が可能です。

また、「積載率が低いのではないか」という仮説であれば、日々の配送データを分析して車両ごとの積載率を算出し、検証を実施します。

ステップ4. 本質的原因の深掘り

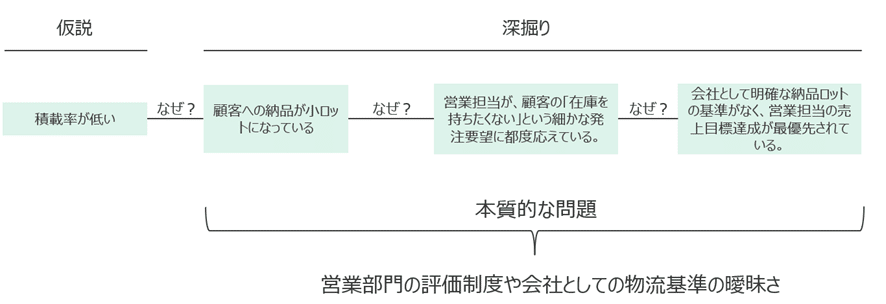

ここからが、コスト削減の成否を分ける最も重要なステップです。仮説検証の結果を踏まえ、表面的な現象の奥にある原因を探っていきます。

上記の「積載率が低い」という問題を例に挙げます。「なぜ、積載率が低いのか?」という問いに、「なぜ」を繰り返し、原因を追及します。

たとえば、

ここまで深掘りして初めて、「積載率の低さ」という現象の裏にある、「営業部門の評価制度や会社としての物流基準の曖昧さ」という本質的な問題が明らかになります。

※上記は一例ですが、原因は一つに限らないことのほうが多いため注意が必要です

ステップ5. アクションプランと実行計画の策定

本質的な問題が特定できれば、積載率向上という課題に対して、いくつもの解決策が見えてきます。先の例で言えば、「納品ロットの取り決め」や「ロットに応じた価格インセンティブ制度の導入」、「営業部門と物流部門の連携強化」といった、具体的な施策の方向性が導き出せます。

あとは、その改善策を評価して優先改善策を抽出し、

・アクションプラン(施策の具体的な推進内容)

・実行スケジュール(誰が・いつまでに・何を)

といった、実行可能な計画に落とし込んでいきます。

まとめ

本稿では、物流コスト削減への体系的なアプローチと、その核心である「本質的な問題把握」の重要性について解説しました。

このアプローチは、単なる経費削減のためだけの活動ではありません。本稿の積載率の例で見たように、真の原因が営業部門の納品ロットの取り決めや評価制度に潜んでいると、もはや物流部門単独で解決できる問題ではありません。だからこそ、部門を横断して原因を構造的に捉え、その根本原因に対して施策を検討することが重要です。

とはいえ、問題の構造化と仮説設定、原因の深掘りには、客観的な評価や事実の把握など、外部の視点が不可欠となるケースも少なくありません。自社のリソースだけで進めるのが難しい、あるいは内部の議論だけでは中々前に進まないと感じた際には、専門的な知見を持つ外部のパートナーを活用することも、有効な選択肢の一つだと思います。

(文責:南部 大志)

(参考) 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 2024年度会員アンケート調査より

2024JILSquestionnair_survey

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★掲載された記事の内容を許可なく転載することはご遠慮ください。

ロジ・ソリューションでは、物流に関するいろいろなご支援をさせていただいております。何かお困りのことがありましたらぜひお声掛けください。(お問い合わせはこちら)

(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン/ばんばん通信第578号 2025年8月6日)