導入:なぜ今、物流改革の「成功事例」が求められるのか

「物流の2024年問題」に加え、物価の上昇や燃料費の高騰もあり、多くの企業にとって物流コストの削減は喫緊の経営課題となっています。しかし、どこから手をつければ良いか具体的な道筋を描けずにいる企業も少なくありません。

本稿では、弊社がご支援させていただいた「新聞物流改革」の事例をもとに、現場での工夫やプロセスをご紹介します。

紙媒体市場の縮小という事業環境の変化に加え、分単位での時間指定など、極めて厳しい物流の制約条件を抱える新聞業界において、実際に複数拠点で輸送条件を見直し、コースの再設計を実施することで、数億円のコスト削減(削減率25%)を実現しました。

業種を問わず、あらゆる企業の物流改革に応用していただける、その具体的なプロセスを、この先で詳しく解説していきます。

ポイント1:改革の初手は、客観的な「現状把握」と「盤石な体制構築」

物流改革を進めるにあたって、まず着手すべきことは、主観に頼らない「現状の把握」です。

具体的には、配送件数や積載率、到着時刻のばらつきなど、実測データをもとに現在の物流の実力値(コスト、品質、サービス)を明らかにします。 ここを正確に把握しないまま進めると、的外れな施策に時間を浪費するおそれがあります。

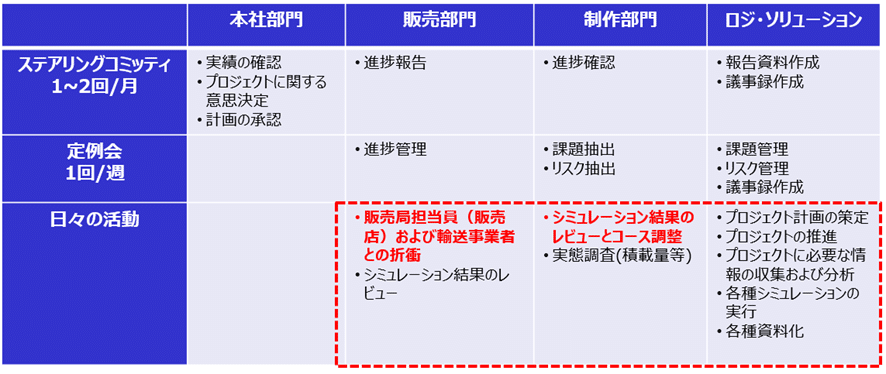

同時に、プロジェクト推進体制の整備も必要です。目標・完了基準の明文化、関係部署を横断した実行チーム、そして意思決定機関(ステアリングコミッティなど)を設けることで、「属人化しない・やりきれる」改革基盤が整います。

そして、どんなに素晴らしいアイデアも、実行できなければ「絵に描いた餅」になってしまいますので、「急がば回れ」という言葉の通り、多少の時間を費やしてでも盤石な体制を構築することが、最終的にプロジェクトの成功確率を高めます。

ポイント2:効果を最大化する鍵は、「輸送条件」と「設計方針の決定」

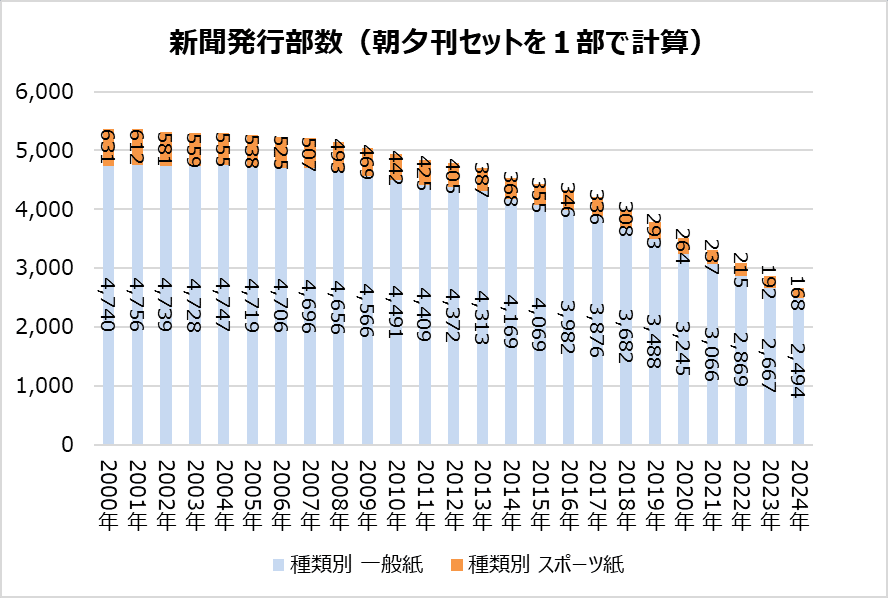

インターネットの台頭や新聞代の値上げなどさまざまな影響により、新聞はここ数年で発行部数が急激に減少しております。

発行部数の減少に伴い、配送先の統廃合により変化しますので、新聞輸送においては定期的な配送コースの見直しが重要となります。

コース集約による物流コスト削減の成否は、設計の前段階で8割決まります。

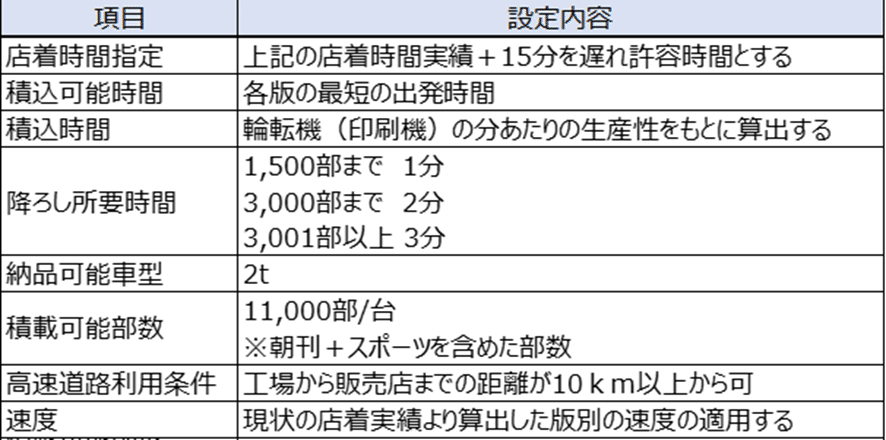

さまざまな観点から条件を具体的に決めることで、実現性が高く、より効率的なコースを作成することができます。コース集約で検討が必要な条件としては、発着時間の見直しや輸送車両の変更などさまざま考えられますが、今回は車両の積載可能量と販売店への到着時間に着目して説明します。

車両積載可能量の見直し

積載可能量に関する検討をおろそかにした場合、実走する際に貨物が乗り切らないといったような問題が発生するリスクがあります。これまでの経験則に頼るのではなく、実際に新聞の梱包単位と荷台の寸法を測り、数値的な根拠に基づいて正確な積載可能量を把握します。

これにより、シミュレーションにおける積載可能量を大幅に改善しました。注意点として、日によって新聞のページ数が変化するため、ページ数が最大になった場合の物量を考慮する必要があります。

到着時間の検討

新聞輸送はその性質上、分単位の時間指定など時間にシビアなことが多いですが、各販売店に対し、現状の到着時間からどの程度であれば遅延しても問題ないかを事前に細かく確認します。(実際の事例では、最大90分までならOKという店もありました。)

少し地味な活動ですが、この粘り強い取り組みがコース設計の自由度を高め、最終的な物流コスト削減効果を大きく左右します。

条件を整えたらいよいよ配送コースの設計に移ります。コース設計には、2つのアプローチがあります。

- ゼロベース型:既存の配送網を一旦リセットし、集約効果の最大化を図る方法

- 現状踏襲型:現行ルートを活かし、現場負荷を抑えつつ改革を進める方法

前者は改革インパクトが大きい反面、現場への影響も大きくなります。後者は変更の負荷が少ないものの、効果は限定的になる傾向があります。

改善に充てられる期間やコストを見極め、どちらを優先した設計を行うかの判断が重要になります。

ポイント3:設計と検証のサイクル、「シミュレーション」と「試走」の併用

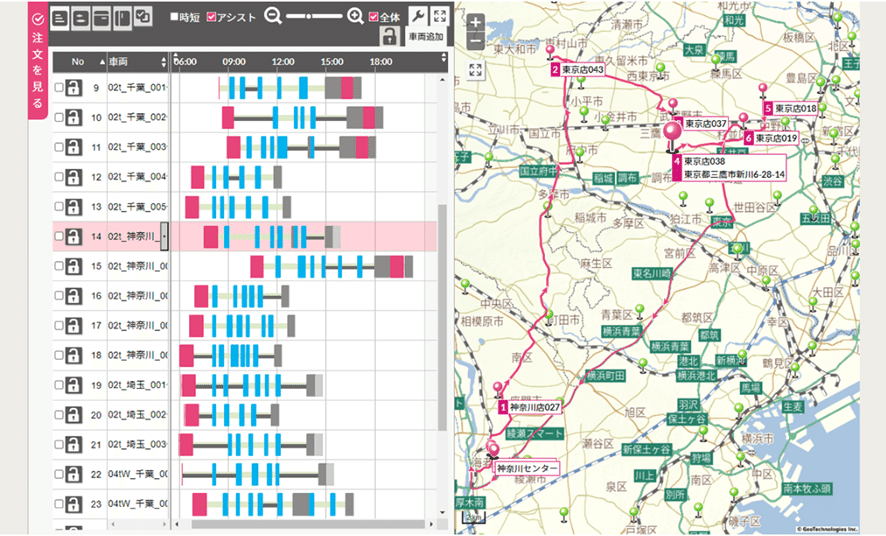

実際のコース設計では、担当者の経験や知識のみに頼らず、AIなどを活用した「シミュレーションソフト」の活用を推奨します。様々な条件(設定した店着時間より5分遅れることができる場合、15分遅れることができる場合、移動速度を速く設定した場合など)でスピーディーにコースを作成でき、効果を比較検討することが可能です。

しかし、最適に見えるシミュレーションソフトで導かれたコースにも、落とし穴があることに注意が必要です。トラックが通れない道路幅や時間帯によって渋滞するなど、実態と乖離がある可能性があるからです。試走を通じた検証を実施し、道路幅、実走時間、通行制限など、シミュレーションでは加味できていないボトルネックを洗い出します。

「設計→検証→見直し」を繰り返すサイクルが、現実的かつ効率的な配送コースの構築につながります。

ポイント4:最大の難関、「パートナーとの真摯な対話」による交渉術

コースを集約するということは、輸送を担う既存輸配送事業者にとっては売上減少のリスクを伴います。だからこそ、彼らを「巻き込む姿勢」が、改革の成否を分けます。

まずは、改革が必要になった背景や全体像を伝える「説明会」をできる限り早期(最低でも3ヶ月前が望ましいでしょう。)に実施します。

輸配送事業者は、想像されている以上に荷主側の姿勢を見ているので、改革が必要になった背景や全体像を、熱意をもって伝えることが重要です。

ただし、一度の説明で理解を得ることは難しいため、売上の影響度シミュレーションや代替案などの入念な準備の上で「個別交渉」に臨みます。削減効果の一部を運賃に還元するといった柔軟な対応も行い、“一方的な改革”ではなく、“協働による改革”の重要なパートナーとして真摯に向き合う姿勢が、最終的な合意形成の鍵となります。

ポイント5:改革の総仕上げ、「立上げ」と「定着化」の勘所

どれだけ万全な準備をしても、何かが起こるのが物流の「立上げ」です。

新コース稼働直後は、店着時間の遅延といったトラブルが起こり得ます。重要なのは、その要因が一時的(不慣れ)か構造的(設計ミス)かを見極め、必要に応じて販売店と調整・交渉を行うことです。

改善が見込めない場合は、出発の順番の変更やコースの見直しを行いますが、コスト増に繋がるコース増設は最後の手段とし、まずは既存設計内での改善努力を優先すべきです。

この定着化に向けた取り組みを、立上げ後およそ2週間を期限として集中的に行うことが望ましいでしょう。

まとめ:この事例から学べる、業種を超えた普遍的な教訓

新聞物流という制約の多い領域で改革に取り組んでみて、私たちはあらためて「物流改善の本質はどこにあるのか」を実感しました。

このプロセスを通じて得た学びは、業種を超えて、あらゆる現場にも通じると感じています

- 事実に基づく計画: 「経験と勘」だけに頼るのではなく、実測データや客観的な事実に基づいて判断することで、計画の精度と納得感が大きく変わります。

- テクノロジーと現場力の融合: シミュレーションなどの技術を活用しつつ、最後は必ず「試走」のような現場・現物・現実で検証を行う。(あくまでシミュレーションは施策出しやポテンシャル試算のツールとして活用する。)

- パートナーシップを前提とした交渉: 物流コスト削減の痛みを伴う改革こそ、パートナー企業と真摯に向き合い、ともに改善を進める姿勢が求められます。

- 事前準備の重要性: 改革の成否は、実行そのものよりも、現状把握、体制構築、条件設定といった地味な準備で8割が決まります。

いかがでしたでしょうか。みなさまが物流改革を検討される際、この一つの事例が成功への一助となれば幸いです。

(文責:南部 大志)

(参考)新聞の発行部数と世帯数の推移|調査データ|日本新聞協会

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★掲載された記事の内容を許可なく転載することはご遠慮ください。

ロジ・ソリューションでは、物流に関するいろいろなご支援をさせていただいております。何かお困りのことがありましたらぜひお声掛けください。(お問い合わせはこちら)

(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン/ばんばん通信第577号 2025年7月23日)